Thema: Dieser Beitrag soll aufzeigen, wie die Verdunstungsrate im Verhältnis zu den gefallenen Niederschlägen, den Wassergewinn oder Wasserverlust in der Region maßgeblich beeinflusst.

Definition Klimatische Wasserbilanz.

Die klimatische Wasserbilanz ist rein technisch gesehen die Differenz aus der Niederschlagssumme und der Summe der potenziellen Verdunstung über Gras. Oder anders gesagt, ist es ein Maß für Wasserdargebot oder Wasserknappheit in einem bestimmten Gebiet. Dabei kann das Ergebnis auf verschiedene Zeiträume angewandt werden. Sinnvoll wäre hier etwa ein Jahr oder die Unterteilung in Jahreszeiten.

Einflussfaktoren.

Ganz so einfach ist die Berechnung oder Bewertung dann aber doch nicht. Letztlich sind es wieder viele Faktoren, die einer ausreichenden Betrachtung vorangehen. So kommt es vor allem auf die Jahreszeit (das allgemeine Energieangebot wie Niederschläge, Sonneneinstrahlung, Globalstrahlung), die Verdunstungsrate sowie auf den eigentlichen Standort an.

Allgemein gilt, je wärmer es durch den Klimawandel wird, desto höher ist auch die mögliche, potenzielle Verdunstung. Gibt es nun im Sommer lang anhaltende Phasen mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen, bei gleichzeitig ausbleibenden Niederschlag, wirkt die Verdunstung doppelt so stark. Wasserknappheit ist die Folge. Im Winter dagegen kommt es bei normal, fallenden Niederschlägen und einer sehr geringen Verdunstung, zu deutlichen Wassergewinnen. Das dies nicht immer so eintrifft, Winterniederschläge zum Beispiel ausbleiben oder nur sehr gering ausfallen, sollte ebenso bedacht werden.

Bedingt durch den Klimawandel nimmt zwar die Feuchtigkeit in der Atmosphäre zu, das hat aber zur Folge, dass es vermehrt zu Starkniederschlägen, also zu Extremen kommt. In der überwiegenden Zeit bleibt es dagegen dann bei anhaltenden Dürren oder Wetter mit nur sehr geringen Niederschlägen über einen längeren Zeitraum.

Ein weiterer Faktor, neben dem Wetter, ist der Standort. Besonders die Tagebauseen in der Lausitz haben eine sehr hohe Verdunstungsrate. Grund hierfür ist die sehr geringe Tiefe der Seen.

Auswertung der klimatischen Wasserbilanz.

Abbildung 1 zeigt deutlich wie stark die Region von den Niederschlägen abhängig ist. Lediglich 4 Jahre können eine positive Abweichung vorzeigen (1993, 1994, 2002 und 2010). Das heißt in diesen 4 Jahren gab es einen potenziellen Wassergewinn durch asureichend verteilte Niederschläge. Waren es 1993 und 1994 nur wenige Millimeter, so sind die Jahre 2002 und 2010 für ihre Hochwasserlagen bekannt und somit eine eher ungleichmäßige Verteilung der Niederschläge.

Der Trend beschreibt sich daher schon fast von allein. Auch die letzten Jahre zeigen wieder mehrheitlich hohe Wasserverluste.

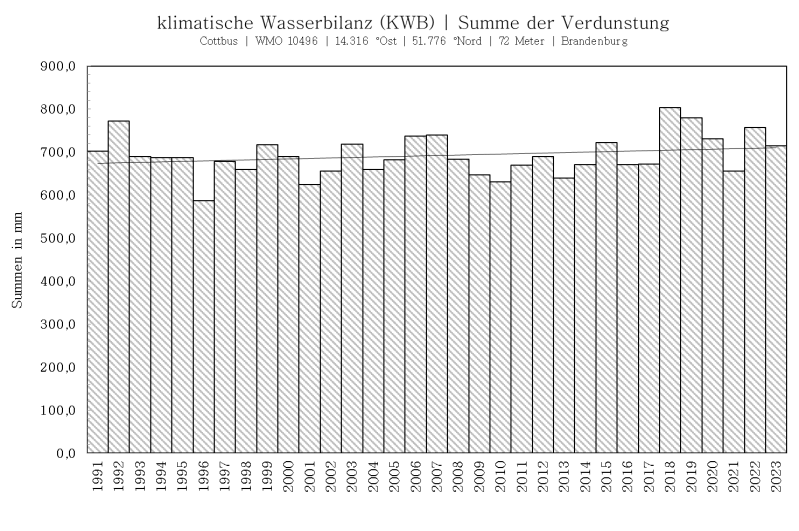

Summe der Verdunstung.

Der wesentlichste Faktor in dieser Gleichung ist eben die Verdunstungsrate. Abbildung 2 zeigt dabei die Summe der einzelnen Tagesraten. Auch wenn es hier nur eine minimale Verschiebung nach oben gibt, so reicht dies schon aus, um den Wasserhaushalt der Lausitz noch schwieriger zu gestalten. In Kombination mit zunehmend trockneren Phasen, Extremniederschlägen und einer Umgestaltung der Landschaft durch Tagebauseen, wird das Grundwasser noch weiter in den Fokus rücken müssen.

Aber auch Sicht der Gesundheit spielt dieser Faktor eien wichtige Rolle. So treten im Sommer im Zuge des Klimawandel vermehrt Hitzestress und Tage mit einer hohen Verdunstung auf. Das bedeutet für den Körper mehr Arbeit und eine schnellere Ermüdung. Auch hier muss zunehmend mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden.

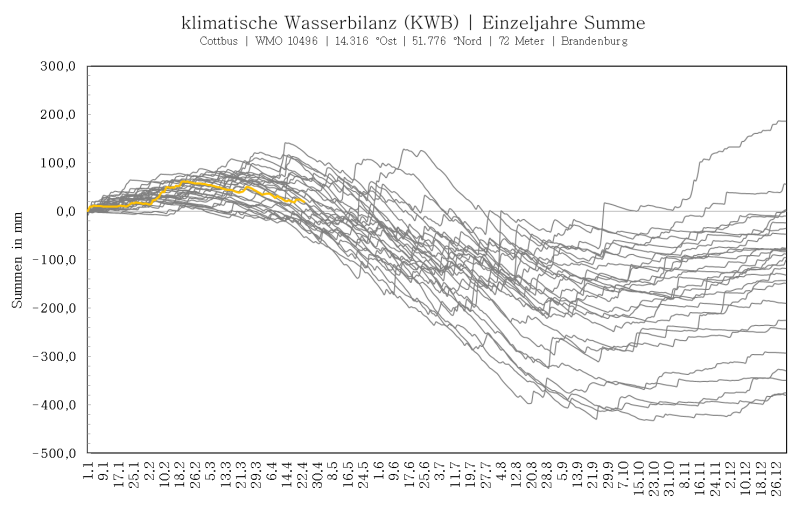

Bewertung der Einzeljahre.

Bei der Betrachtung der Einzeljahre (siehe Abbildung 3) kommt es natürlich auf die Verteilung der Niederschläge drauf an. Gibt es ausreichend Winterniederschlöge (eigentlich der Standard in der Lausitz) hält sich die Kurve im oberen Bereich. Dies vor allem am Anfang des Jahres über der Null Linie und in Richtung Herbst und Jahresende mit einer ansteigenden Kurve.

Bleiben nun die Niederschläge aus und erreicht die verdunstung auch im Herbst noch messbare Werte, so bleibt es bei einer deutlich negativen Abweichung.

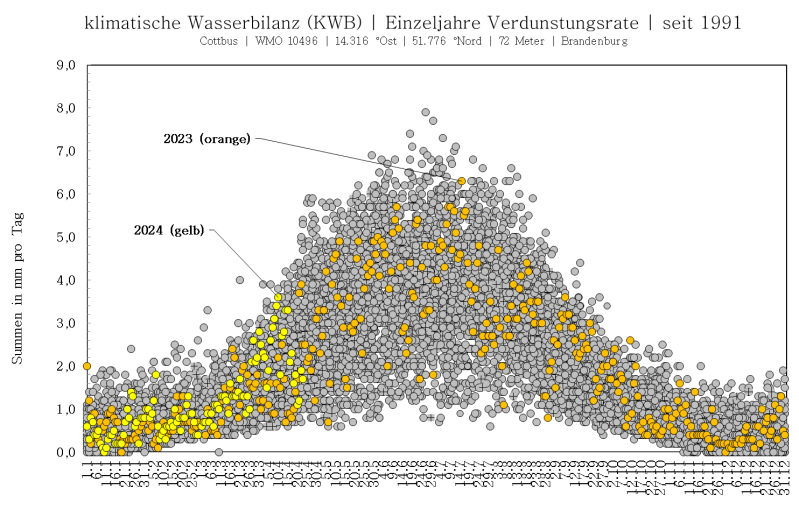

Bewertung der Verdunstungsrate (tägliche Werte).

Zum Abschluss des Beitrags eine Übersicht über die tägliche Verdunstungsrate. Dabei zeigt Abbildung 4 die täglichen Werte über den Jahresverlauf hinweg.

Die Verdunstungsrate ist naturgemäß von Mai bis Mitte August am höchsten. Je nach Sonnenstand und Sonnenscheindauer, aber auch nach längerer trockenerer Phase (und anhaltendem Wind und somit Austrocknung der Böden), sind die Verdunstungswerte sehr hoch. Werte über 7mm/pro Tag sind hingegen sehr selten, haben in den letzten Jahren aber zugenommen. Die höchsten Werte lagen bisher bei 7,7mm und 7,9mm/pro Tag Ende Juni 2019.

Im Jahr 2024 lagen die Werte vor allem Anfang April, bei der ungewöhnlich warmen Phase, am oberen Rand des Möglichen.

Quellen- und Abbildungsverzeichnis.

Weiterführender Recherchetext zum Thema Klimatische Wasserbilanz | KlimatischeWasserbilanz.pdf

Quelle: https://geoportal.bafg.de/dokumente/had/214KlimatischeWasserbilanz.pdf

Abb. 1 klimatische Wasserbilanz | seit 1991 | am Standort Cottbus.

Abb. 2 klimatische Wasserbilanz | Summe der Verdunstung | seit 1991 am Standort Cottbus.

Abb. 3 klimatische Wasserbilanz | Einzeljahre | seit 1991 | am Standort Cottbus.

Abb. 4 klimatische Wasserbilanz | tägliche Werte der Verdunstungsrate | seit 1991 | am Standort Cottbus.

Kommentar hinzufügen

Kommentare